THE LABOR REINSERTION OF PUBLIC WORKERS AFTER LONG PERIOD OF ABSENCE DUE TO ILLNESS IN A BRAZILIAN SPECIFIC SYSTEM OF SOCIAL SECURITY

TIPO DE ARTIGO: Pesquisa Documental

AUTORES: Caro C(1), Arakawa V(2), Andrade E(3).

RESUMO

Objetivo

Relatar a experiência de reinserção laboral de funcionários públicos após longo período de ausência por doença (acima de 3 meses), em Regime Próprio de Previdência Social municipal do interior do Estado de São Paulo, Brasil, no período entre março de 2014 e janeiro de 2016.

Método

Tratou-se de um estudo realizado a partir de uma análise documental de 121 processos de auxílio-doença de funcionários públicos em períodos longos de ausência laboral por doença, ou seja, licenças acima de três meses em um Regime Próprio de Previdência Social. Foram analisados formulários de atualização cadastral, relatórios e atestados médicos, laudos de exames médicos, relatórios e pareceres da equipa transdisciplinar, laudos de perícia médica, ofícios encaminhados ao SEESMT e outros órgãos, tentando identificar a estrutura do trabalho realizado pela equipa transdisciplinar, as ações desenvolvidas, o perfil dos funcionários com longos períodos de afastamento atendidos, os desfechos dos casos após intervenção, o número de trabalhadores reinseridos e as reincidências de afastamento dos mesmos. Para análise dos dados utilizou-se a análise descritiva simples, com a tabulação no programa Microsoft Excel®, 2013 sendo os dados quantitativos submetidos a testes estatísticos de análise descritiva para o cálculo da porcentagem, do mínimo, máximo, média e desvio padrão das variáveis.

Resultados

A equipa transdisciplinar realizou cerca de 656 atendimentos e 38 reuniões intersetoriais no período considerado. Os funcionários tinham idade média de 52,4 anos e tempo médio de afastamento de 11 meses, com preeminência do género feminino (74%), professores do ensino básico (n=50) e com diagnóstico de doenças psiquiátricas (n=53). Cerca de 60% (n=73) dos funcionários foram reinseridos no trabalho, dos quais 41% (n=31) necessitaram de condições específicas, como restrição funcional (n=20), readaptação (n=6), mudança e/ou adequação do posto de trabalho (n=4) e mudança de turno (n=1), as quais foram proporcionadas por ações da equipa e parcerias com outros setores. Entre os funcionários reinseridos no trabalho, cerca de 73% (n=55) não apresentaram novos afastamentos no período considerado.

Conclusão

Constatou-se que ocorreu uma atenuação das ausências laborais prolongadas após o início das ações da equipa, tendo como ponto de partida uma avaliação holística de profissionais não médicos para além de uma perspectiva estritamente focada na doença/deficiência. Também foi possível a reinserção laboral de funcionários com comprometimentos de ordens diversas a partir de um referencial ampliado de funcionalidade, que a considera como resultante da interação entre as estruturas e funções do corpo, atividades, participação e condições ambientais.

Palavras-chaves: Licença-médica; Terapia Ocupacional; Psicologia; Serviço Social; Saúde Ocupacional.

ABSTRACT

Objective

To describe the experience of the labor reinsertion of public workers after long period of absence due to illness (longer than 3 months) in a municipal Specific System of Social Security in upstate São Paulo, Brazil, from March 2014 and January 2016.

Method

It was a study done from a documental analysis of 121 sick leave cases of public workers away from work for long periods of labor absence due to illness of a Specific System of Social Security. Registration forms, medical certificates, examination and expert reports, reports and opinions from the transdisciplinary team, documents sent to SEESMT and other sectors were analyzed to identify the structure of the work done by the transdisciplinary team, the implemented actions, the profile of the workers away from work for long periods of labor absence, the outcomes of the cases after the intervention of the team, the number of workers who returned to work and the recidivisms of sick leave. For the data analysis, simple descriptive analysis was used, tabulating with Microsoft Excel® 2013, and the quantitative data was submitted to statistic tests of descriptive analysis to calculate percentage, minimum, maximum, average and standard deviation of the variables.

Results

The transdisciplinary team did about 656 attendances and 38 intersetorial meetings in the consideraded period. The workers average age was 52,4 years and the average time of labor absence was 11 months, with preeminence of the female sex (74%), elementary school teachers (n=50) and with diagnosis of psychiatric diseases (n=53). About 60% (n=73) of the workers got back to work, of which 41% (n=31) required specific conditions, such as functional restriction (n=20), re-adaptation (n=6), change and/or adequacy of the workstation (n=4) and change of shift (n=1), which were provided by the team’s actions and intersectoral partnerships. Among the servers reinserted at work, about 73% (n=55) did not present new absences in the considered period.

Conclusion

It was verified that there was an attenuation of labor absences after the beginning of the actions of the team, established on a holistic evaluation of non-medical professionals, in order to extend the evaluation beyond a perspective strictly focused on the disease/disability. It was also possible to reintroduce servers with different compromises, based on an extended framework of functionality, which considers it as a result of the interaction among body structures and functions, activities, participation and environmental conditions.

Key words: Sick leave; Occupational Therapy; Psychology; Social Work, Occupational Health

INTRODUÇÃO

As doenças crónicas são a primeira causa de morbidade e mortalidade no Brasil e no mundo, sendo parte delas incapacitantes para o trabalho1, com redução na produtividade e aumento no absenteísmo2; podendo tal determinar uma perda sucessiva e progressiva da independência e da funcionalidade, provocando afastamentos prolongados do trabalho3. Implicações económicas dessas doenças têm sido reportadas pela Organização Mundial de Saúde (OMS) em decorrência de impactos na redução da produtividade, perda de dias trabalhados sobretudo prejuízos para o setor produtivo4.

No Brasil, impactos previdenciários também são observados com gastos com o benefício de auxílio-doença, que consiste em um benefício previdenciário devido ao trabalhador que ficar incapacitado temporariamente para a atividade de seu cargo por mais de quinze dias consecutivos, já que os primeiros quinze dias consecutivos de afastamento da atividade por motivo de doença são pagos pelo empregador5. Entre o período de 2012 a 2016 foram concedidos 5.991.180 benefícios de auxílio-doença (certificados de incapacidade temporária) pelo Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), sendo a maioria devido a doenças osteomusculares, cardíacas e psiquiátricas, gerando um gasto social de R$ 47.622.745.472,88 para o Regime Geral de Previdência Social (RGPS) brasileiro6.

Além das implicações económicas, as ausências do trabalho por motivos de doença podem gerar impacto emocional7. Estudos reportam consequências como a perda da identidade profissional, o redimensionamento da vida quotidiana e económica, o sentimento de inutilidade, o isolamento social e a insegurança de voltar ao trabalho8. Essas repercussões são ainda mais marcantes quando os afastamentos são prolongados, ou seja, aqueles acima de três meses9,10, repercutindo em alterações em projetos futuros e em outras situações da vida privada11.

Estudos apontam que períodos prolongados de ausência ao trabalho por motivos de doença podem ser considerados um dos principais fatores negativos no processo de retorno, conforme estimativas da American College of Occupational and Environmental Medicine – ACOEM que advertem sobre a redução de 50% nos índices de êxito no retorno ao trabalho após três meses de afastamento12. Outros fatores que podem perturbar esse processo é a desatualização do conhecimento, especialmente após períodos prolongados13, cargos com menores índices de qualificação que exigem maior esforço físico do que intelectual e dificultam a reinserção de pessoas com limitações físicas14, a aquisição de um novo ritmo para a realização das tarefas15, a presença de déficits funcionais13, o diagnóstico de Transtornos Mentais e de Comportamento (TMC)15 e as limitações no ambiente de trabalho, como a falta de acessibilidade, mobiliário inadequado ou falta de preparação da equipa e chefias quanto às limitações do funcionário11.

Por outro lado, um estudo aponta fatores facilitadores para o retorno laboral11. Um deles é o aproveitamento máximo do potencial do trabalhador no seu posto de origem, tentando preservar a área de formação e a qualificação profissional. Quando isso é impossível, é necessário que o sujeito seja submetido a uma qualificação prévia para fins de preparação para a nova função que irá exercer. Outros fatores facilitadores são a restrição de atividades com potencial de prejuízo à saúde do trabalhador ou incompatíveis com as condições funcionais do mesmo, a diminuição da carga de trabalho, a preparação do local de trabalho para receber o trabalhador e orientações às chefias e colegas a respeito das restrições do trabalhador11.

Nesse contexto, destaca-se a relevância da reabilitação profissional, que faz parte de recomendações da Organização das Nações Unidas (ONU), da OMS e da Organização Internacional do Trabalho (OIT) desde 1983, com a Convenção 159 – OIT, em que foi determinada a formulação, aplicação e revisão periódica da política sobre a readaptação profissional e o emprego de pessoas com deficiência16. Desde 1991, o Brasil tem sido signatário dessa política, incorporando-a em seu ordenamento jurídico através do Decreto Federal nº 129 de 22 de maio de 199117.

A reabilitação profissional é um processo dinâmico de atendimento integral ao trabalhador, cujo pressuposto é o compromisso e a parceria do empregador no processo de prevenção, tratamento, reabilitação, readaptação e reinserção no trabalho11. Esta forma de lidar com a problemática da incapacidade para o trabalho possui caráter duplo, apresentando-se como estratégia de regulação económica para reduzir o tempo dos benefícios por incapacidade e como forma de intervenção para a minimização e superação das desvantagens produzidas pelas incapacidades18.

A ONU também desenvolveu recomendações e políticas relacionadas à reabilitação da pessoa com deficiência, incluindo o modelo da Classificação Internacional de Funcionalidade e Incapacidade e Saúde (CIF), adotado por 191 países membros em 200116. Essa se baseia no modelo biopsicossocial, trazendo um novo modelo para compreensão da incapacidade, vislumbrando-a não somente a partir de fatores etiológicos da disfunção, mas pela interação entre problemas na estrutura e/ou função do corpo, limitação nas atividades, restrição na participação social e fatores ambientais e pessoais, os quais podem atuar como facilitadores ou barreiras para o desempenho das atividades e participação19. É considerada um marco importante no campo da saúde do trabalhador, na medida em que permite uma visão ampliada das condições de saúde, fornecendo elementos para avaliações mais objetivas, tanto nas evidências sobre os processos de adoecimento no trabalho, quanto na avaliação das restrições laborais e potencialidades para o retorno ao trabalho11.

Como um reflexo das recomentadações do uso da CIF, países aderiram às recomentadações da ONU, OMS e OIT em torno de 2006, como é o caso dos países da União Europeia e América do Norte, que também apontam programas importantes no retorno ao trabalho de trabalhadores, com destaque para o trabalho multidisciplinar de reabilitação profissional16. Especificamente no contexto britânico, observa-se experiência com uma equipa multidisciplinar com profissionais da área de fisioterapia, terapia ocupacional, psicologia, treinadores vocacionais, professores, entre outros20. No contexto escandinavo, também são observadas experiências positivas no processo de reinserção laboral através da reabilitação profissional com profissionais de duas ou mais áreas da saúde21.

A partir disso, podem-se encontrar reflexos nas políticas de reabilitação em diversas organizações internacionais, principalmente no conceito de retorno ao trabalho, tendo impactos não apenas para sujeitos com alguma deficiência reconhecidamente formal, mas para todos que tiverem qualquer influência no trabalho devido a questões de saúde16.

No Brasil, tanto no RGPS22, quanto no âmbito do serviço público23, também se destaca o papel da equipa multidisciplinar sob a perspectiva de diferentes saberes técnicos científicos no processo de reinserção laboral de trabalhadores afastados. No âmbito académico brasileiro, estudos também têm utilizado a CIF como referencial para tratar da reabilitação profissional dos trabalhadores, especialmente nos casos de afastamentos prolongados, abordando a atuação de profissionais da área de saúde e educação11. Por outro lado, o modelo da avaliação pericial dos trabalhadores e de encaminhamento para a reabilitação profissional no contexto brasileiro ainda é de carater estritamente médico11.

Considerando a relevância dessas políticas de reinserção laboral como estratégia da gestão previdenciária, a abordagem da temática da reabilitação profissional e da participação de diversos profissionais sob a perspectiva da CIF é de grande relevância na atual conjuntura em que as eminentes reformas previdenciárias buscam reduções dos gastos sociais no Brasil. Embora existam experiências que tratem da importância de diversos profissionais no contexto da reabilitação profissional tanto no contexto nacional quanto no internacional, ainda é escassa a abordagem por meio de uma equipa transdisciplinar na avaliação e reabilitação profissional de trabalhadores com ausências ao trabalho por períodos prolongados no âmbito do serviço público brasileiro. Diante dessa realidade, este estudo objetivou relatar a experiência de reinserção laboral de funcionários públicos em períodos longos (três ou mais meses) de auxílio-doença em um Regime Próprio de Previdência Social municipal do interior do Estado de São Paulo, Brasil.

MÉTODOS

Tratou-se de um estudo no Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), na reinserção laboral de funcionários públicos municipais estatutários em ausência ao trabalho por doença. No Brasil, o RPPS trata-se de um sistema de previdência estabelecido no âmbito de cada ente federativo (União, Estados e Municípios) com surgimento no artigo 40 da constituição brasileira, garantindo minimamente benefícios de aposentadoria e pensão como possibilidade de proteção social aos funcionários públicos efetivos estatutários. Estes funcionários são compreendidos como pessoa legalmente investida em cargo de provimento efetivo, inserida em espaços de trabalho no âmbito da Administração Pública, seja ela direta ou indireta, conforme Lei Federal nº 8.112/90 cujas regras gerais para organização e funcionamento estão dispostas na Lei Federal nº 9.717/98. O RPPS desse estudo é uma autarquia municipal de um município de médio porte do interior do Estado de São Paulo, com população média entre 400 a 500 habitantes, sendo esse regime responsável pela gestão dos benefícios de auxílio-doença (certificados de incapacidade temporária), aposentadoria e pensão por morte dos funcionários da Prefeitura, Câmara Municipal e demais autarquias do referido município.

Realizou-se um estudo documental com abordagem quantitativa a partir de processos de auxílio-doença de funcionários afastados por períodos longos (acima de 3 meses) pelo RPPS, no período entre março de 2014 a janeiro de 2016. O referido estudo recebeu autorização formal da superintendência do referido RPPS.

Os critérios para seleção dos processos a serem utilizados neste estudo consideraram os seguintes critérios de inclusão: (1) processos de funcionários em afastamentos longos, ou seja, aqueles com duração de três ou mais meses; (2) processos de funcionários com ausências motivadas por condições enquadradas nas seguintes categorias da Classificação Internacional de Doenças (CID): neoplasias (tumores) (C); transtornos mentais e do comportamento (F); doenças do sistema nervoso (G); doenças do aparelho circulatório (I); doenças do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo (M) e lesões, envenenamento e algumas outras consequências de causas externas (S). Os critérios exclusão foram: processos de funcionários que não tivessem sido acompanhados pela equipa durante o período de afastamento.

A triagem dos processos foi realizada pelos próprios pesquisadores. Foram identificados 124 processos de auxílio-doença que preenchiam os critérios de inclusão deste estudo, porém, três casos foram excluídos por não terem sido foram acompanhados – dois por terem recebido determinação judicial para manutenção do afastamento por período indeterminado e um por não ter sido encontrado. Sendo assim, apenas 121 processos foram selecionados para esse estudo.

Os dados foram coletados em diversos documentos anexados aos processos de auxílio-doença, tais como: formulários de atualização cadastral, relatórios e atestados médicos, laudos de exames médicos, relatórios e pareceres da equipa transdisciplinar, laudos de perícia médica e ofícios encaminhados ao SEESMT e outros órgãos. Buscou-se identificar: (1) A experiência do RPPS com uma equipa transdisciplinar – etapas do trabalho: elegibilidade dos casos a serem acompanhados pela equipa, avaliação, discussão em equipa e a decisão em relação aos casos, discussão com o médico perito, reuniões com outros setores; (2) As ações desenvolvidas – números de atendimentos e reuniões intersetoriais realizadas mensalmente; (3) O perfil dos funcionários com longos períodos de afastamento atendidos – idade, género, cargo, tempo de afastamento, afastamentos anteriores e CID motivador do afastamento; (4) Os desfechos dos casos após intervenção – números de altas, aposentadorias, afastamentos e outras resoluções, número geral de funcionários em afastamento e número de funcionários em períodos prolongados de afastamento em relação ao número geral de funcionários do município, número de trabalhadores reinseridos (alta comum, alta com restrição funcional, alta com readaptação, alta com mudança de turno, alta com mudança de local de trabalho); e (6) as reincidências de afastamento após o retorno ao trabalho – número de reincidências de afastamento após a alta de acordo com cada tipo de resolução proposto.

Inicialmente foi realizada a leitura dos documentos para identificação dos dados pretendidos e, posteriormente, foi realizada a coleta dos mesmos pelos próprios pesquisadores.

A análise dos dados precedeu com a tabulação dos dados no programa Microsoft Excel® 2013, sendo os dados quantitativos submetidos a testes estatísticos de análise descritiva para o cálculo da porcentagem, do mínimo, máximo, média e desvio padrão das variáveis.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A experiência do RPPS com uma equipa transdisciplinar

No RPPS, a avaliação dos funcionários em afastamento antes de 2010 era exclusivamente médica, sob a perspectiva do modelo biomédico. Apenas em 2010 é que se iniciou um trabalho a partir de uma perspectiva biopsicosocial com uma equipa interdisciplinar composta por profissionais das áreas do Serviço Social e Psicologia, cedidos pela Prefeitura Municipal. Esses profissionais realizaram um trabalho voltado para a avaliação de trabalhadores afastados por TMC, com o objetivo de reduzir o número de benefícios motivados por essas doenças. Esse trabalho foi realizado até fevereiro de 2014, sendo observada uma redução de 51,6% dos casos com TMC no período compreendido entre o início de 2010 e fevereiro de 2014.

Mesmo diante dessa redução, a autarquia ainda apresentava altos índices de auxílios-doença por períodos prolongados, motivados por TMC e comprometimentos osteomusculares, precisando de uma equipa efetiva com profissionais das áreas da psicologia, serviço social e terapia ocupacional. Em março de 2014, esses profissionais ingressaram no RPPS, dando continuidade ao trabalhado de acompanhamento e reinserção laboral dos funcionários afastados por motivos de saúde.

Um levantamento realizado em março de 2014 identificou um total de 135 funcionários em auxílio-doença, afastados do trabalho por TMC e comprometimentos osteomusculares, a maioria caracterizada por períodos ininterruptos de ausência. O levantamento ainda identificou que, do total de afastamentos, 45,1% (n=61) se enquadravam no perfil de afastamentos longos, ou seja, apresentavam três ou mais meses de ausência do trabalho9. Sendo assim, a equipa traçou um plano de trabalho com o objetivo de iniciar uma avaliação dos casos acompanhados a partir de uma perspectiva holística sobre o processo de saúde-doença, bem como promover ações de reinserção ao trabalho, procurando a redução do número de ausências longas na autarquia.

O início do trabalho com a nova equipa possibilitou uma amplição paradigmática, proporcionando a alteração da ênfase restrita à doença e centrada no médico para uma visão mais abrangente de todos os trabalhadores em afastamento do trabalho, por meio de profissionais da área do serviço social, psicologia e terapia ocupacional, de forma a considerar as condições laborais e a subjetividade do trabalhador no processo avaliativo24. A necessidade de uma atuação que considerasse a funcionalidade e incapacidade numa perspectiva ampliada levou a adesão ao referencial teórico da CIF, permitindo uma ampliação nas avaliações dos trabalhadores em afastamentos do trabalho para uma abordagem mais holística, superando o modelo médico19.

Embora não tenha sido identificado qualquer relato de atuação de uma equipa transdisciplinar no contexto da reabilitação profissional no Brasil, o referencial adotado levou a equipa a assumir um formato transdisciplinar de atuação, visando um conhecimento global e único de uma realidade particular e dinâmica25, na qual não há a diluição dos saberes, nem a prevalência de um conhecimento sobre o outro, mas a contribuição de cada área específica com vistas a objetivos comuns. Assim, a equipa foi composta por profissionais das áreas do serviço social, psicologia e terapia ocupacional. A opção pelos profissionais se deu pelo fato do assistente social atuar na defesa e ampliação dos direitos dos trabalhadores, analisando as relações de trabalho e os impactos no processo de adoecimento26; o psicólogo por investigar as representações do trabalho para o sujeito e avaliação dos sintomas psíquicos decorrentes da atividade laboral, entendendo a história e os trajetos da vida funcional do indivíduo27 e considerando as dificuldades no âmbito pessoal e institucional quanto à reinserção no trabalho28; o terapeuta ocupacional, por sua vez, pela identificação das possibilidades e criação de estratégias, vislumbrando o retorno às atividades laborais através do resgate da história de vida e das ocupações, promovendo a redescoberta de novas possibilidades29. Ademais, não há na literatura brasileira qualquer relato de atuação de uma equipa transdisciplinar no contexto da reabilitação profissional.

O fluxo de atuação foi composto por cinco etapas: (1) triagem dos casos a serem acompanhados; (2) avaliação transdisciplinar; (3) discussão em equipa e decisão em relação aos casos; (4) discussão com o médico perito; e (5) reuniões com outros setores.

Elegibilidade dos casos a serem acompanhados pela equipa

Na primeira etapa, realizava-se um estudo dos casos de funcionários em auxílio-doença para definição da elegibilidade ou não para o acompanhamento com a equipa. Os critérios de elegibilidade eram os seguintes: funcionários com afastamentos prolongados, ou seja, aqueles com duração de três ou mais meses; funcionários cujas ausências tivessem sido motivadas por condições enquadradas nas seguintes categorias da CID: neoplasias (tumores) (C); transtornos mentais e do comportamento (F); doenças do sistema nervoso (G); doenças do aparelho circulatório (I); doenças do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo (M) e lesões, envenenamento e algumas outras consequências de causas externas (S). A opção por tais critérios se deu uma vez que estas doenças podem comprometer a funcionalidade, podendo gerar afastamentos prolongados3.

Avaliação

A segunda etapa consistia na avaliação dos funcionários que ocorria através de visitas domiciliares e atendimentos institucionais. Esses eram realizados por dois investidagores, sendo o procedimento de avaliação a entrevista semiestruturada, que consiste num conjunto de tópicos predefinidos a serem abordados, porém com flexibilidade para adição de outros assuntos em caso de interesse e/ou necessidade, propiciando a coleta de dados no ambiente natural dos sujeitos30. A entrevista se iniciava com a escuta qualificada, que consiste em uma intervenção realizada através do diálogo, acolhida e criação do vínculo entre os profissionais e o sujeito, possibilitando uma melhor compreensão do contexto deste31.

A entrevista semiestruturada era realizada a partir de um questionário aberto, elaborado pelos próprios membros da equipa, tendo como base o referencial da CIF (Anexo 1). O questionário abordava os seguintes componentes: (1) Funções e Estruturas do Corpo – funções fisiológicas dos sistemas orgânicos, incluindo as funções psicológicas e as partes anatómicas, tais como, órgãos, membros e seus componentes; (2) Atividades e Participação – execução de uma ou mais tarefas ou ações pelo indivíduo bem como o envolvimento em situações da vida quotidiana; (3) Fatores Ambientais – ambiente físico, social e atitudinal no qual as pessoas vivem e conduzem sua vida; e (4) Fatores Pessoais – histórico particular da vida e do estilo de vida do indivíduo, incluindo as características que não são parte de uma condição de saúde ou de um estado de saúde17. Este era aplicado de forma conjunta pelos profissionais, tendo por objetivo uma avaliação do trabalhador para além de uma perspectiva estritamente médica, de forma a considerar outros aspectos.

Discussão em equipa e a decisão em relação aos casos

Na terceira etapa, os casos eram discutidos entre todos os integrantes da equipa por meio da metodologia do grupo de discussão, que a partir de discussões, ecos na fala, matizes e silêncios, procura a cooperação dos participantes para atingir o concenso sobre os objetivos da investigação32. Sendo assim, as decisões dos casos eram resultantes do entendimento de cada profissional com base em sua formação teórico-metodológica e técnico-operativa, levando em consideração as análises no âmbito social, psicológico e ocupacional realizadas, buscando uma decisão final unificada e direcionada. Essas decisões eram ponderadas considerando a necessidade de prevenção de novos agravos à saúde do funcionário e a importância de um desempenho pleno do trabalho em compatibilidade com as condições funcionais dos trabalhadores. Posteriormente os relatórios e pareceres de cada profissional eram elaborados com as respectivas indicações, sendo que as sugestões para subsidiar a perícia médica eram sempre consensuais entre os membros da equipa.

As decisões a serem tomadas eram classificadas em: (1) alta comum; (2) alta com restrições – quando a capacidade funcional encontra-se parcialmente comprometida; (3) alta mediante readaptação funcional – em casos em que a capacidade funcional é incompatível com as atividades laborais do cargo de origem; (4) alta com sugestão de mudanças e/ou adequações nos postos de trabalho – quando é necessário garantir a acessibilidade, mobiliários adequados e condições adequadas de trabalho mediante a constatação de fatores ambientais limitadores; (5) alta com sugestão de mudança no turno de trabalho – quando há necessidade de readequação do ciclo circadiano de sono-vigília; (6) manutenção do benefício em razão da incapacidade temporária – em casos em que a condição é passível de recuperação e tratamento; (7) encaminhamento para a junta médica para avaliação de possível aposentadoria por invalidez – em caso de incapacidade permanente e irreversível.

Posteriormente, o documento era anexado ao prontuário do funcionário, de forma a subsidiar as decisões médico-periciais, a quem competia decidir os desfechos dos casos, uma vez que a função da equipa centrava-se no fornecimento de elementos técnicos avaliativos complementares à decisão final do perito.

Discussão com o médico perito

Na quarta etapa, realizavam-se reuniões entre a equipa e médico perito, previamente às perícias, com o objetivo de discutir os casos acompanhados. A equipa relatava as principais características do afastamento de cada trabalhador, explicitando a sua forma de avaliação e sugerindo um desfecho, de forma a fornecer elementos técnicos para contribuir no processo de avaliação da incapacidade funcional, subsidiando a decisão pericial. O resultado final da perícia competia estritamente ao médico, que tinha a autonomia para acatar ou não as indicações dos profissionais da equipa transdisciplinar, elaborando uma decisão final chamada laudo de perícia médica. A partir disso, a decisão era encaminhada aos órgãos competentes, por meio de ofícios e relatórios.

Pontua-se que os médicos eram credenciados e tinham uma atuação pontual nas perícias médicas, desta forma, a equipa era o elo entre as decisões periciais e as ações subsequentes, sendo a responsável pelo acompanhamento dos casos, identificação das possibilidades junto aos órgãos competentes bem como ações específicas para o retorno ao trabalho.

Reuniões com outros setores

A reabilitação profissional exige ações nos diferentes setores na forma de construção coletiva, envolvendo os diferentes sujeitos implicados, os vínculos solidários, a autonomia e o protagonismo dos trabalhadores11. Assim, o trabalho baseava-se em reuniões e contatos com as equipas do Serviço Especializado de Engenharia, Segurança e Medicina do Trabalho (SEESMT) e Recursos Humanos (RH) das Secretarias Municipais de Administração, Assistência Social, Saúde e Educação, visando discutir os casos que demandavam intervenções conjuntas entre a previdência e órgãos específicos.

Cada órgão, a partir das suas competências, assumia os compromissos para garantir um retorno ao trabalho adequado aos funcionários, ou seja, assegurando o direito ao exercício laboral compatível com a funcionalidade do sujeito. Cabia aos RHs a realocação dos funcionários dentro das demandas existentes e ao SEESMT a avaliação do trabalhador através de perícia médica de retorno ao trabalho, indicando, quando necessário, adequação dos postos de trabalho, acompanhamento no processo de retorno, orientações e preparo/treinamento do funcionário e das equipas de trabalho. No período pós-alta, cabe também ao SEESMT monitorar os casos e as reincidências dos mesmos, de forma verificar a necessidade ou não de condições específicas para o exercício laboral.

Posteriormente, reuniões entre os diferentes setores eram realizadas para o monitoramento e avaliação dos resultados. Em tabela apresentada no Anexo 2, foram elencadas as entidades envolvidas no processo de retorno ao trabalho com suas respectivas funções para maiores esclarecimentos.

As atividades desenvolvidas

A Tabela 1 apresenta os dados referentes às intervenções realizadas pela equipa. Observou-se que foi realizado um total de 656 atendimentos, incluindo visitas e atendimentos institucionais e pós-periciais, com maior frequência no ano de ingresso da equipa, no qual foi realizado um total de 402 atendimentos; enquanto no ano de 2015 o número foi reduzido a pouco mais da metade (n=223). Destaca-se que ao longo do período considerado foram realizadas cerca de 38 reuniões com outros setores envolvidos no processo de retorno ao trabalho.

O perfil dos funcionários atendidos

Entre os funcionários em ausência do trabalho por períodos longos atendidos pela equipa transdisciplinar, observou-se a média de 52,4 anos e prevalência de 74% (n=89) do género feminino, o que corrobora com um estudo que aponta a preeminência da mulher no contexto da administração pública no Brasil entre os anos de 2003-201133. Os cargos mais preponderantes foram de professor do ensino básico (n=50), auxiliar administrativo (n=16), auxiliar de serviços gerais (n=13), motorista (n=10) e auxiliar de enfermagem (n=9). A média de tempo de afastamento identificado neste estudo foi de onze meses, sendo que 49% (n=60) dos funcionários também apresentavam períodos longos de afastamentos anteriores a esse. Identificou-se a alta prevalência da CID F (transtornos mentais e do comportamento) (n=53), seguida das M (doenças do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo) (n=24), S (lesões e algumas outras consequências de causas externas) (n=15), C (neoplasias) (n=12) e I (doenças do aparelho circulatório) (n=13).

A preeminência de transtornos mentais pode ser um reflexo das relações de trabalho, conforme estudos já têm reportado possíveis relações entre danos emocionais e as atividades laborais34 bem como por maior risco de adoecimento em cargos específicos, como é o caso dos professores35, cargo mais prevalente neste estudo. Esses dados relevam uma situação específica desses profissionais que podem ser resultantes das atividades e respectiva sobrecarga de trabalho.

Os desfechos dos casos após intervenção

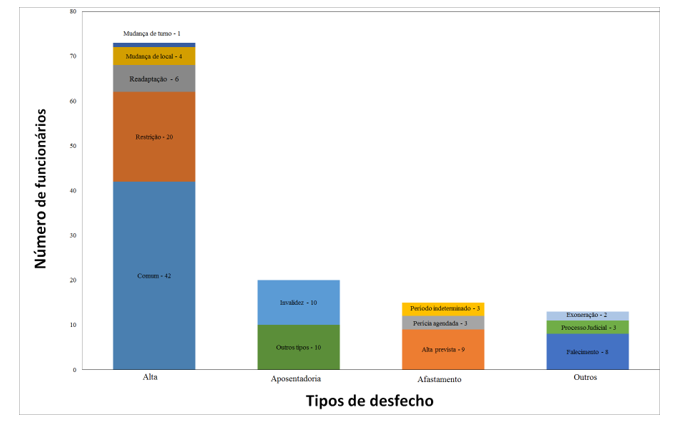

A Figura 1 apresenta a distribuição dos trabalhadores de acordo com os possíveis desfechos dos casos após o acompanhamento. Observou-se que 60% (n=73) destes receberam alta, restando apenas 12% (n=15) em afastamento. Cerca de 16,5% (n=20) dos funcionários não retornaram ao trabalho em decorrência da aposentadoria (reforma), sendo 10 por invalidez e 10 por busca voluntária ou determinação compulsória; e 11,5% (n=13) devido a exoneração do cargo (n=2), determinação de afastamento judicial (n=3) e falecimento (n=8).

A Tabela 2 apresenta os dados comparativos do número geral de funcionários ausentes do trabalho pelo RPPS e o número de casos longos. Observou-se uma redução de 37% dos afastamentos gerais por auxílio-doença e 75% dos afastamentos longos no referido RPPS. O fato de 60% dos funcionários terem retornado ao trabalho (Figura 1) pode ser explicado pelo trabalho da equipa, já que há uma tendência na redução do tempo de afastamento quando existe um acompanhamento do trabalhador por profissionais especializados36. Outra provável justificação é a ampliação do trabalho na perspectiva de diferentes saberes técnicos, já que o modelo exclusivamente médico tem sido considerado insuficiente na avaliação dos trabalhadores afastados do trabalho devido a questões que ultrapassam os aspectos estritamente clínicos37. Isso é ainda mais relevante quando se consideram os afastamentos por comprometimentos osteomusculares e psiquiátricos20, predominantes neste estudo. Um fator que também pode ter contribuído para estes resultados é a articulação com outros setores como o SEESMT e RH das Secretarias Municipais de Administração, Assistência Social, Saúde e Educação, promovendo ações focadas e condições adequadas de retorno ao trabalho11.

Outra questão que pode justificar o retorno ao trabalho são as altas mediante condições específicas, como no caso da restrição, readaptação ou mudança de local de trabalho, que representaram 41% (n=31) do total. A modalidade mais observada foi a restrição funcional (n=20), seguida da readaptação (n=6), mudança de local (n=4) e mudança de turno (n=1) (Figura 1). Considera-se que tais indicações foram positivas, já que proporcionam a prevenção de novos danos à saúde mediante restrição de atividades ou condições potencialmente prejudiciais11. Possivelmente isso pode ter contribuído para a ausência de reincidências entre 23 trabalhadores.

A readaptação, por sua vez, foi efetiva em apenas quatro dos seis casos submetidos ao processo (Figura 1). Isso pode ser explicado pelas dificuldades na mudança da área de formação e qualificação profissional dos trabalhadores ou até mesmo pela formação insuficiente para as novas tarefas, fazendo com que o sujeito fique à margem do processo produtivo, reforçando experiências de fracasso11. De igual modo, mudanças de função sem a retaguarda de uma adequada política de reabilitação podem implicar agravamento da sintomatologia, bem como reincidências11. Por isso deveria haver, por parte do poder público, uma prática rotineira na avaliação contínua de programas para garantir e manter a saúde do trabalhador, incluindo a reabilitação36.

Alguns funcionários apresentaram dificuldades no retorno ao trabalho, desta forma, permaneceram em afastamento (12%) ou se aposentaram (reformam) por invalidez (13%) (Figura 1). Aspectos relacionados à saúde podem explicar tais dificuldades, já que a maioria dos funcionários apresentou TMC, os quais são considerados de alta complexidade, com impacto na capacidade produtiva em decorrência de dificuldades no convívio social38. Outro aspecto da saúde é a cronicidade dos comprometimentos osteomusculares, já que nesses casos, fatores físicos e as limitações funcionais, sobretudo a dor e a dificuldade de consciência das limitações, podem ser apontadas como aspectos negativos no retorno ao trabalho15. Fatores como os baixos níveis de escolaridade e qualificação profissional também podem justificar tais dificuldades, uma vez que em condições de baixa escolaridade é comum a lotação em cargos auxiliares, que exigem mais esforço físico do que intelectual, configurando-se enquanto barreira para a reinserção em casos de sujeitos com deficiências e/ou limitações físicas11,15.

O fato do referido RPPS contar com uma equipa transdisciplinar, composta por diferentes profissionais de áreas específicas é um fator fundamental nesse processo de identificação das necessidades dos trabalhadores, já que a indicação para o processo de reabilitação profissional não é algo que parte apenas do médico perito, mas também de todas os membros da equipa, facilitando o processo. Ao contrário dessa experiência, autores apontam outras dificuldades de um programa brasileiro de reabilitação profissional do RGPS no que tange a centralização da avaliação do potencial laborativo na figura do médico, dificultando o encaminhamento para a reabilitação11. Outras dificuldades reportadas nesse contexto são a carência de recursos materiais e humanos, já que a atuação de profissionais não-médicos é apenas restrita a um orientador profissional, que pode ter formação nas áreas da saúde ou humanas, sendo esse responsável por ações de formação de rede11. Logo, ressalta-se a necessidade de uma equipa mais ampla no contexto da avaliação dos trabalhadores, conforme prevê a CIF.

Ao contrário dessa realidade, um estudo brasileiro que aborda os fatores facilitadores e dificultadores no retorno ao trabalho de trabalhadores adoecidos aponta falta de efetividade do programa de reabilitação profissional do RGPS, já que nos casos em que foi indicada a reabilitação, não foram realizados contatos presenciais com a empresa para a reintegração desses trabalhadores11. Países como Grécia e Croácia têm contextos mais parecidos com o brasileiro, em que há pouca preocupação em implementar programas que visem um retorno ao trabalho adequado ao trabalhador16. Por outro lado, outros países europeus possuem trabalhos voltados para a inclusão de todos os trabalhadores, buscando uma equidade entre os funcionários16. Essas ações para promoção do retorno ao trabalho, em que são discutidas as possibilidades e necessidades dos trabalhadores são de fundamental importância nesse processo, já que todo o cenário relacionado ao trabalho deve ser preparado para o retorno do funcionário, de forma a garantir suas necessidades, eliminando barreiras ambientais e atitudinais. Acredita-se que o fato dos funcionários deste estudo terem estabilidade nos seus cargos públicos pode ser fator facilitador nos contatos entre os diversos setores, facilitando o processo de reinserção laboral.

As reincidências de afastamento após o retorno ao trabalho

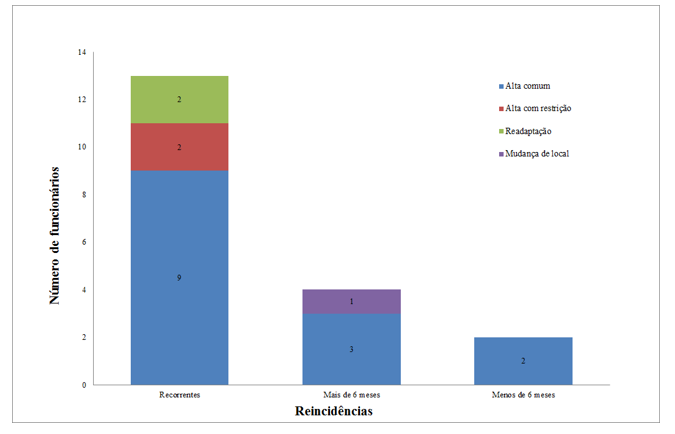

A Figura 2 apresenta os dados relacionados à reincidência após a alta; contudo, 55 (73%) não apresentaram reincidência. O alto índice de efetividade no retorno ao trabalho pode ser explicado pelo acompanhamento por parte da equipa e dos setores envolvidos, conforme já discutido. Outra possível explicação é a colaboração do funcionário no processo de reinserção, já que evidências apontam que o fato do trabalhador estar disposto a retornar ao trabalho e ter esta possibilidade viabilizada através das políticas de reinserção laboral proporciona o sentimento de inclusão social, de utilidade e de capacidade15.

Em contrapartida, 19 (26%) apresentaram reincidências, sendo 13 recorrentes, quatro com mais de seis meses. A destacar que, dos 31 funcionários que receberam alta em condições específicas, cinco apresentaram reincidências (Figura 2). Um dos possíveis fatores que podem explicar esses achados são os longos períodos de ausência, já que licenças por tempo acima de três meses são consideradas dificultadores no retorno ao trabalho em razão do impacto psíquico ocasionado11,12. Outro provável fator que contribuiu para as reincidências é o fato do trabalhador ter um novo ritmo para a realização das atividades laborais, com dificuldades em estabelecer limites na execução das mesmas15. Isso pode se dar por fatores relacionados à chefia e colegas de trabalho como também por parte do trabalhador, devido à necessidade de demonstrar resultados, ser produtivo e apresentar bons desempenhos15. Nesse sentido, realça-se a importância de fomentar discussões nos locais de trabalho a respeito do tema, preparando adequadamente a equipa bem como as chefias para adequação das condições laborais15.

Fatores relacionados à saúde também podem ser apontados como possíveis justificativas para as reincidências, como a perda sucessiva e progressiva da independência e da funcionalidade no caso das doenças crónicas3. Outra possível razão é a dificuldade de acesso aos serviços de saúde, que embora não investigado neste estudo, retarda a reinserção, contribuindo para a cronificação15. Nesse sentido, pode-se apontar a relevância de ações voltadas à promoção da saúde já que se parte do princípio de que as alterações no mundo do trabalho e na esfera produtiva intensificaram a expropriação da classe trabalhadora, desencadeando o sofrimento do trabalhador e consequente adoecimento39. A respeito disso, poucas mudanças decorrem no sentido de minimizar as condições de sofrimento no trabalho.

Considera-se que a temática da prevenção em saúde no contexto brasileiro ainda é limitada, já que se encontram pouquíssimos trabalhos que descrevem experiências relacionadas à reabilitação profissional tanto no contexto público22,23 quanto no contexto do INSS11,15, os quais demonstram pouca/nenhuma ênfase em aspetos voltados a prevenção e promoção da saúde do trabalhador. Segundo autores, a carência de recursos materiais e humanos nos serviços da previdência e de saúde e a falta de integração entre os diferentes serviços é um dos fatores que dificultam as mudanças nas condições de trabalho que causam adoecimentos e na assistência à saúde do trabalhador11. Corroborando com essa realidade, o próprio boletim do INSS não apresenta qualquer informação sobre o trabalho de reabilitação profissional, tampouco dados a respeito de ações preventivas, o que demonstra uma possível negligência do órgão quanto a esse tópico. Quando comparamos com a realidade europeia, podem-se notar diversas diferenças já que países como Suécia, Finlândia e Dinamarca possuem programas que vão além da reabilitação de trabalhadores que adoecem: eles focam na prevenção do adoecimento exatamente para que o servidor tenha uma melhor qualidade de vida no trabalho, procurando, por outro lado, também evitar gastos previdenciários16.

Entende-se ser essencial discutir a importância e o significado das políticas de saúde do trabalhador, uma vez que a ocupação humana interfere diretamente no estado de saúde e na organização da rotina, de forma a impactar a qualidade de vida40. Essa temática também sinaliza a importância de se ter um trabalho que contribua nas transformações ocupacionais, principalmente aquelas que garantam a prevenção de adoecimentos por meio de mudanças na relação do indivíduo com suas atividades laborais, proporcionando uma diminuição do sofrimento dos trabalhadores41. De igual importância é necessário que essas intervenções sejam precoces, já que essa abordagem é considerada a chave para prevenir incapacidades e afastamento12. Essa proposta concorda com a ideia de que o espaço público no Brasil precisa ser reconhecido como um ambiente de trabalho que também requer intervenções típicas em saúde42.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo possibilitou o relato da experiência da equipa no acompanhamento de funcionários públicos em períodos longos de auxílio-doença em um RPPS de um município do interior do estado de São Paulo, Brasil. Observou-se atenuação das ausências ao trabalho após o início das ações da equipa, tendo como ponto de partida uma avaliação holística de profissionais não médicos, de forma ampliar a avaliação do sujeito para além de uma perspetiva estritamente focada na doença/deficiência. Nesse contexto, foi possível a reinserção laboral de funcionários com comprometimentos de diversas ordens, a partir de um referencial ampliado de funcionalidade, que a considera como resultante da interação entre as estruturas e funções do corpo, as atividades, a participação e as condições ambientais.

Embora diversos aspetos positivos tenham sido observados com a experiência da equipa transdisciplinar, não se pode deixar de se destacar a importância da implementação de outros programas de reabilitação profissional eficazes no âmbito do serviço público para aprimoramento do trabaho em questão com ampliação das equipas e profissionais envolvidos, superado o modelo médico, bem como com estreitamento das ações entre os diversos setores envolvidos no processo de reinserção laboral. Mais do que isso, é de fundamental importância uma maior integração entre as ações da previdência e os diversos setores no que tange a prevenção e promoção em saúde dos trabalhadores, especialmente funcionários públicos. Acredita-se na necessidade de uma integração entre os setores da saúde e da reabilitaçao profissional para levantamentos das doenças ocupacionais e potenciais adoecedores nos ambientes, atividades e relações de trabalho, de forma a direcionar ações voltadas a essa problemática. Isso é sobremodo relevante quando se considera a realidade dos funcionários adoecidos e a necessidade de ações voltadas à promoção de mudanças nas condições de trabalho, especialmente no caso dos professores do ensino básico, com grande proeminência de transtornos mentais e do comportamento. Ademais, é de grande relevância nesse processo a sensibilização dos órgãos competentes para a implantação de políticas de atenção à saúde ao trabalhador, as quais se constituem enquanto direito do trabalhador, tanto na prevenção de adoecimentos, quanto na garantia de boas condições de exercício de suas funções.

Destacam-se conflitos de interesse entre a classe médica e os outros profissionais atuantes no processo de reabilitação profissional, dado o questionamento à vigente configuração dos serviços previdenciários brasileiros, nos quais as decisões médicas frente aos casos de reabilitação profissional possuem peso excessivo, de forma a não considerar a decisão de profissionais não-médicos no processo.

REFERÊNCIAS

- Moura A, Carvalho E e Silva N. Repercussão das doenças crónicas não-transmissíveis na concessão de benefícios pela previdência social. Revista Ciência & Saúde Coletiva. 2007; 12(6):1661-72.

- Fouad A e Waheed A. Effect of Chronic Diseases on Work Productivity: a propensity score analysis. Journal of Occupational and Environmental Medicine. 2017; 59(5):480-85.

- Ferreira H, Martins L, Braga A e Garcia M. O impacto da doença crônica no cuidador. Revista da Sociedade Brasileira de Clínica Médica. São Paulo. 2012;10(4):278-84.

- World Health Organization. Health topics: Chronic diseases. Geneva: World Health Organization, 2013. [acesso em 2016 jan]. Disponível em: http://www.who.int/topics/chronic_diseases/en/

- Brasil. Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. Lei nº 8213 de 24 de julho de 1991, 1991. [acesso em 2018 abr]. Disponível em: www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8212cons.htm

- Brasil. Ministério do Trabalho e da Previdência Social. Secretaria de Políticas de Previdência Social. Monitoramento de benefícios por incapacidade: 1º Boletim Quadrimestral sobre Beneficio por Incapacidade. Brasília: 2017.

- Menezes A. O desemprego e suas consequências biopsicossociais. Revista CienteFico. 2007 [acesso em 2015 dez.]; 1(7). Disponível em: http://www.frb.br/ciente/ADM/ADM.MENEZES.F1.pdf

- Rodrigues P e Bellini M. A Organização do Trabalho e as Repercussões na Saúde do Trabalhador e de sua Família. Textos Contextos (Porto Alegre). 2010; 9(2):345-57.

- Shaw W, Pransky G e Winters T. The back disability risk questionnaire for work-related, acute back pain: prediction of unresolved problems at 3-month follow-up. Journal of Occupational and Environmental Medicine. 2009; 51(2):185-94.

- Scopel M. Retorno ao trabalho: trajetória de trabalhadores metalúrgicos portadores de LER/DORT [dissertação]. Porto Alegre: Universidade Federal do Rio Grande do Sul; 2005.

- Toldrá R, Daldon M, Santos M e Lancman S. Facilitadores e barreiras para o retorno ao trabalho: a experiência de trabalhadores atendidos em um centro de referência em saúde do trabalhador – SP, Brasil. Revista Brasileira de Saúde Ocupacional. 2010; 35(121):10-22.

- American College of Occupational and Environmental Medicine. Preventing Needless Work Disability by Helping People Stay Employed, 2006. [acesso em 2016 jan.]. Disponível em: https://www.acoem.org/PreventingNeedlessWorkDisability.aspx

- Yeng L, Teixeira M, Fernandes M, Zakka T e Loduca A. Distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho. In: Teixeira M. Dor, epidemiologia, fisiopatologia, avaliação, síndromes dolorosas e tratamento. São Paulo: Grupo Editorial Moreira Jr., 2001; 237-53.

- Veltrone A e Almeida M. Perfil da pessoa com deficiência no mercado de trabalho na cidade de São Carlos. Revista Educação Especial. 2010; 23(36):73-90.

- Gravina M, Nogueira D e Rrocha L. Reabilitação Profissional em um banco: facilitadores e dificultadores no retorno ao trabalho. Revista de Terapia Ocupacional da Universidade de São Paulo. 2003 [acesso em 2016 ago];14(3). Disponível em: http://www.revistas.usp.br/rto/article/view/13911/15729

- European Agency for Safety and Health at Work. Rehabilitation and return to work: Analysis report on EU and Member States policies, strategies and programmes, 2016. [acesso em 2018 abr]. Disponível em: https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/rehabilitation-and-return-work-analysis-eu-and-member-state/view

- Brasil. Presidência da República Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. Decreto nº 129 de 22 de maio de 1991, 1991. [acesso em 2017 abr.]. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/d0129.htm.

- Moon W, Geicker O. Disability: Concepts and Definitions. Disability and Work. Encyclopedia of Occupational Health and Safety [CD-ROM]. Geneva: OIT, 1998.

- Organização Mundial da Saúde, Centro Colaborador da Organização Mundial da Saúde para a Família de Classificações Internacionais, organizador. CIF: Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo – EDUSP; 2003.

- Gobelet C, Luthi F, Al-Khodairy A e Chamberlain M. Vocational Rehabilitation: A multidisciplinary Intervention. Disability & Rehabilitation, 2007; 29(17): 1405-10.

- Norlund A, Ropponen A e Alexanderson K. Multidisciplinary interventions: review of studies of return to work after rehabilitation for low back pain. Journal of Rehabilitation Medicine. 2009; 41:115-121.

- Takahashi M e Canesqui A. Pesquisa avaliativa em reabilitação profissional: a efetividade de um serviço em desconstrução. Cadernos de Saúde Pública. 2003; 19(5):1473-83.

- Sampaio R, Silveira A, Viana S, Oliveira G e Frade F. Implantação de serviço de reabilitação profissional: a experiência da UFMG. Revista Fisioterapia e Pesquisa. 2005; 12(2):28-34.

- Borsoi I. Da relação entre trabalho e saúde à relação entre trabalho e saúde mental. Psicologia & Sociedade. 2007; 19:103-11.

- Irribary I. Aproximações sobre a Transdiciplinaridade: algumas linhas históricas, fundamentos, e princípios aplicados ao trabalho de equipe. Psicologia: Reflexão e Crítica. 2003 [acesso em 2016 ago]. Disponível em http://www.scielo.br/pdf/prc/v16n3/v16n3a07.pdf.

- Conselho Federal de Serviço Social. Resolução CFESS nº 273, de 13 de março de 1993. Institui o Código de Ética Profissional do/a Assistente Social e dá outras providências [Internet]. Brasília; 1993 [acesso em 2016 ago]. Disponível em: http://www.cfess.org.br/arquivos/CEP_CFESS-SITE.pdf.

- Takahashi M, Simonelli A, Souza H, Mendes R e Alvarenga M. Programa de reabilitação profissional para trabalhadores com incapacidades por LER/DORT: relato de experiência do Cerest–Piracicaba, SP. Revista Brasileira de Saúde Ocupacional. 2010; 35(121):100-11.

- Alevato H. Os desafios da reinserção laboral dos afastados por transtornos mentais e comportamentais. Revista Estudos do Trabalho. 2011[acesso em 2016 ago 3]; (9). Disponível em: http://www.estudosdotrabalho.org.

- Salles M e Matsukura T. Estudo de revisão sistemática sobre o uso do conceito de cotidiano no campo da terapia ocupacional no Brasil. Cadernos Brasileiros de Terapia Ocupacional. 2013; 21(2):265-73.

- Minayo M. O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde. São Paulo: Hucitec-Abrasco; 2010.

- Maynart W, Albuquerque M, Breda M, Jorge J. A escuta qualificada e o acolhimento na atenção psicossocial. Acta Paulista de Enfermagem. 2014; 27(4):300-3.

32.Gutiérrez, J. Grupo de discusión: ¿Prolongación, variación o ruptura con el focus group? Cinta Moebio. 2011; 41: 105-122.

- IBGE. Pesquisa Mensal de Emprego – PME. Mulher no mercado de trabalho: perguntas e respostas. Disponível em: <http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/indicadores/trabalhoerendimento/pme_nova/Mulher_Mercado_Trabalho_Perg_Resp_2012.pdf>. Acesso em: 28 nov. 2016.

- Jacques M e Amazarray M. Trabalho bancário e saúde mental no paradigma da excelência. Boletim da Saúde. 2006; 20(1):93-105.

- Gasparini S, Barreto S e Assunção A. O professor, as condições de trabalho e os efeitos sobre sua saúde. Educação e Pesquisa. 2005; 31(2):189-99.

- Ministério do Trabalho e Emprego (Brasil), Fundacentro. Proposta de diretrizes para uma política de reabilitação profissional. Brasília: Ministério do Trabalho e Emprego; 2003 [acesso em 2016 ago]. Disponível em: http://www.diesat.org.br/arquivos/DIRETRIZES-RP.pdf.

- Lippel K e Lotters F. Public Insurance Systems: A Comparison of Cause-Based and Disability-Based Income Support Systems. In: Loisel P, Anema J, editores. The Handbook of Work Disability: Prevention and Management. Springer: New York, 2013.

- Zambroni-de-Souza P. Trabalhando com Saúde: trabalho e transtornos mentais graves. Psicologia em Estudo. 2006 jan-abr [acesso em 2016 ago]; 11(1):175-83. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/pe/v11n1/v11n1a20.

- Lara R. Saúde do Trabalhador: considerações a partir da crítica da economia política. Revista Katálysis. 2011; 14(1):78-85.

- Kielhofner G, Burke J e Igi C. Um modelo de ocupação humana: parte IV: avaliação e intervenção. Revista de Terapia Ocupacional da Universidade de São Paulo. 1991; 2(2-3):127-44.

- Lancman S e Uchida S. Trabalho e subjetividade: o olhar da Psicodinâmica do Trabalho. Cadernos de Psicologia Social do Trabalho. 2003 [acesso em 2016 jul]; 6:79-90. Disponível em: http://www.revistas.usp.br/cpst/article/view/25852/27584.

- Gehring-Junior G, Soares S e Corrêa H. Serviços de Saúde do Trabalhador: a co-gestão em universidade pública. São Paulo em Perspectiva. 2003; 17(1):98-110.

Tabela 1 – Dados dos atendimentos realizados pela equipa e número de reuniões com outros setores no RPPS entre março de 2014 e janeiro de 2016

| Período (mês/ano) | Atendimentos | Reuniões intersetoriais |

| 03/2014 | 10 | 0 |

| 04/2014 | 28 | 3 |

| 05/2014 | 51 | 0 |

| 06/2014 | 49 | 4 |

| 07/2014 | 48 | 0 |

| 08/2014 | 50 | 0 |

| 09/2014 | 41 | 0 |

| 10/2014 | 52 | 3 |

| 11/2014 | 52 | 3 |

| 12/2014 | 21 | 5 |

| 01/2015 | 19 | 2 |

| 02/2015 | 12 | 2 |

| 03/2015 | 16 | 3 |

| 04/2015 | 21 | 1 |

| 05/2015 | 22 | 2 |

| 06/2015 | 21 | 4 |

| 07/2015 | 19 | 1 |

| 08/2015 | 15 | 2 |

| 09/2015 | 20 | 0 |

| 10/2015 | 19 | 1 |

| 11/2015 | 18 | 1 |

| 12/2015 | 21 | 0 |

| 01/2016 | 31 | 1 |

| Total | 656 | 38 |

| *Todos os funcionários em afastamento pela autarquia, independente de CID | ||

Figura 1 – Dados dos desfechos relacionados ao afastamento dos segurados no RPPS entre março de 2014 e janeiro de 2016 (n=121)

Tabela 2 – Dados referentes ao número de funcionários em afastamento no RPPS e a quantidade de casos longos entre março de 2014 e janeiro de 2016

| Período (mês/ano) | Funcionários ativos | Funcionários em afastamento* (% em relação aos ativos) | Casos longos (% em relação aos ativos) |

| 03/2014 | 4.657 | 135 (2,9) | 61 (1,3) |

| 04/2014 | 4.656 | 122 (2,6) | 50 (1,0) |

| 05/2014 | 4.678 | 120 (2,5) | 48 (1,0) |

| 06/2014 | 4.671 | 127 (2,7) | 45 (0,9) |

| 07/2014 | 4.692 | 113 (2,4) | 43 (0,9) |

| 08/2014 | 4.684 | 130 (2,7) | 43 (0,9) |

| 09/2014 | 4.663 | 142 (3,0) | 42 (0,9) |

| 10/2014 | 4.665 | 143 (3,0) | 40 (0,8) |

| 11/2014 | 4.661 | 142 (3,0) | 40 (0,8) |

| 12/2014 | 4.647 | 140 (3,0) | 37 (0,7) |

| 01/2015 | 4.640 | 124 (2,6) | 34 (0,7) |

| 02/2015 | 4.633 | 142 (3,0) | 33 (0,7) |

| 03/2015 | 4.613 | 125 (2,7) | 31 (0,6) |

| 04/2015 | 4.609 | 128 (2,7) | 30 (0,6) |

| 05/2015 | 4.588 | 134 (2,9) | 27 (0,5) |

| 06/2015 | 4.652 | 140 (3,0) | 26 (0,5) |

| 07/2015 | 4.671 | 118 (2,5) | 25 (0,5) |

| 08/2015 | 4.693 | 117 (2,4) | 25 (0,5) |

| 09/2015 | 4.717 | 127 (2,6) | 26 (0,5) |

| 10/2015 | 4.705 | 128 (2,7) | 23 (0,4) |

| 11/2015 | 4.750 | 116 (2,4) | 20 (0,4) |

| 12/2015 | 4.764 | 87 (1,8) | 16 (0,3) |

| 01/2016 | 4.906 | 85 (1,7) | 15 (0,3) |

| *Todos os funcionários em afastamento pela autarquia, independente de CID | |||

Figura 2 – Reincidência de afastamentos do trabalho de acordo com os tipos de alta no RPPS entre março de 2014 e janeiro de 2016 (n=19)

ANEXO 1 – Questionário semi-estruturado utilizado pela equipa transdisciplinar

- Quais os motivos do afastamento do trabalho?

- Quais suas principais queixas?

- O que motivou o adoecimento? Existe alguma relação entre o adoecimento e o local de trabalho/ atividades desempenhadas nesse local?

- Quais os tratamentos realizados? O tratamento é realizado por meio do Sistema Único de Saúde ou através de custos particulares? Existem dificuldades para o acesso a serviços de saúde?

- Houve alguma melhora após o início do tratamento? Quais aspectos melhoraram e quais ainda estão comprometidos?

- Qual o cargo em que está lotado? Em que local atua e com qual público? Tem estima pela profissão? Quais os aspectos positivos e negativos do trabalho?

- Quais as atividades que desempenha no trabalho? Existem dificuldades para o desempenho dessas atividades?

- Existem barreiras no trabalho? De que tipo? Existe o apoio dos colegas e chefias frente a essa dificuldade? O local de trabalho possui boa acessibilidade ou mobiliários adequados? Quais os outros aspectos que dificultam a atuação profissional?

- Quais as outras atividades que consegue desempenhar na vida cotidiana? Além do trabalho existem outras atividades que também foram prejudicadas?

- Qual é a rotina durante o período de afastamento e quando está trabalhando?

- Quais são os apoios psicossociais? Como é a vida social?

- Você considera que o período de afastamento solicitado por seu médico é suficiente para o tratamento e recuperação? Quais as perspectivas de retorno ao trabalho?

- Quais aspectos poderiam facilitar o retorno ao trabalho?

Anexo 2 – Entidades envolvidas no processo de retorno ao trabalho e sua respectiva função

| Órgão | Função | ||

| Prefeitura Municipal | Secretaria Municipal de Administração | SEESMT* | Avaliação dos trabalhadores realizada por equipa formada por médicos peritos, assistente social e enfermeiro para retorno ao trabalho e contato direto com os RHs das Secretarias para tomada de providências |

| Recursos Humanos (RH) | Gestão de pessoas lotadas em outras secretarias municipais que não sejam Educação, Saúde e Assistência Social | ||

| Secretaria Municipal de Educação | RH | Gestão de pessoas lotadas na Secretaria | |

| Secretaria Municipal de Saúde | RH | Gestão de pessoas lotadas na Secretaria | |

| Secretaria Municipal de Assistência Social | RH | Gestão de pessoas lotadas na Secretaria | |

| SEMAE** | RH | Gestão de pessoas lotadas no Ente | |

| Câmara Municipal | Departamento Pessoal | Gestão de pessoas lotadas no Ente | |

| RPPS***

|

Seção de Perícias e Acompanhamento Técnico

|

Equipa transdisciplinar | Avaliação dos trabalhadores em afastamento e discussões com médicos peritos do RPPS, SEESMT e RHs, bem como tomada de medidas oficiais para notificar os responsáveis para a realização da reinserção laboral de forma adequada |

| Médicos peritos | Avaliação pericial, decisão final do exame pericial e discussão com equipa transdisciplinar do RPPS | ||

| *Serviço Especializado de Engenharia, Segurança e Medicina do Trabalho | |||

| **Serviço Municipal Autônomo de Água e Esgoto | |||

| ***Regime Próprio de Previdência Social | |||

(1)Camila Caminha Caro

Doutoranda e Mestre em Terapia Ocupacional pela Universidade Federal de São Carlos, Analista previdenciário/Terapeuta Ocupacional do Regime Próprio de Previdência Social do Município de São José do Rio Preto. Morada completa para correspondência dos leitores: Regime Próprio de Previdência Social do Município de São José do Rio Preto – Rua General Glicério, 3553, Centro – São José do Rio Preto – São Paulo – Brasil. CEP: 15015-400. E-MAIL: camilacaminhacaro@gmail.com

(2)Vagner Augusto Takahashi Arakawa

Graduado em Psicologia pela Universidade Federal de São Carlos e Analista previdenciário/Psicólogo do Regime Próprio de Previdência Social do Município de São José do Rio Preto. 15015 – São José do Rio Preto, São Paulo, Brasil. E-MAIL: psicologiarpp@hotmail.com

(3)Emanuelli Virginia Betoli de Andrade

Graduado em Serviço Social pela Universidade Paulista e Analista previdenciário/Assistente Social do Instituto Nacional de Previdência Social. 15015 – São José do Rio Preto, São Paulo, Brasil. E-MAIL: manubetoliandrade@gmail.com

Caro C, Arakawa V, Andrade E. A reinserção laboral de funcionários públicos após longo período de ausência por doença em regime próprio de previdência social brasileiro. Revista Portuguesa de Saúde Ocupacional on line. 2018, volume 5, 51-72. DOI: 10.31252/RPSO.06.05.2018